| 第1回防衛現地研修(横浜地区) 9月12日(金) 盛会終了ありがとうございました | |

| 靖國神社秋季例大祭昇殿参拝及び千鳥ヶ淵戦没者墓苑秋季慰霊祭参拝 10月17日(金) 盛会終了ありがとうございました | |

| 第3回歴史・防衛講座 産経新聞ワシントン駐在客員特派員 古森義久 氏 11月15日(土) 盛会終了ありがとうございました |

ようこそ東京郷友連盟のホームページへ

開設 平成21年5月20日

このホームページは、東京郷友連盟の現況と今後の予定などについてタイムリーにお知らせする手段として開設したものです。皆さんのご活用を期待しています。

東京郷友連盟は、郷土を愛し、絆を大切にし、国を思う友(なかま)が相集って、「国防思想の普及、英霊の顕彰及び殉職自衛隊員の慰霊、歴史伝統の継承助長」などに関する諸事業を推進することにより、「誇りある日本の再生」に寄与することを目的とする、国民運動団体です。

具体的には、防衛問題、歴史問題、教育問題、憲法問題等に関する「勉強会」の開催、自衛隊の部隊、演習、訓練等への「見学会」の実施、靖国神社を始めとする慰霊諸施設への「参拝」などの諸行事を主催し、あるいは友好・同志団体主催の「国民運動」に参加することを通じて、会員各位が自己を研鑚すると共に、会員相互の親睦と連帯を強めています。

入会を希望する方は、後述する所定の手続きに従って申し込んでください。老若男女どなたでも結構です。友人、知人を誘い合わせてのご入会をお待ちしています。

明けましておめでとうございます。

年頭にあたり、謹んで上皇陛下と上皇后陛下のご健勝と、天皇皇后両陛下と皇室の弥栄を、切にお祈り申し上げますとともに、我が東京郷友連盟の会員諸兄姉および本誌の読者各位、並びに平素ご支援ご協力をいただいている皆様方にとって、本年が明るい幸せ多い年となることを祈念いたします。

日本郷友連盟は、昨年5月15日の総会で「その役割が終焉を迎えつつあるとの認識の下、令和6年度で事業を終了し解散する」と決議しました。ここに、日本郷友連盟の歩んだ70年の歴史を顧みれば、連盟創設に結集した人々によって点された尊い理念と情熱の灯火は一日として消えることなく今日まで続けられ、果した役割とその成果は顕著なものであったことは紛れもない事実であります。

そもそも日本郷友連盟は、殉国烈士の慰霊顕彰を原点に祖国の再建と国民精神の復興に専念することをもつて本来の使命とし。戦後、抑留軍人の早期帰国や復員軍人家族の救済等を目的とした活動を行い、多くの旧軍関係者の信頼と期待を得たのは当然のことであり、「歴戦者」として国の安全保障について数々の成果を収めるとともに、その間組織の充実と会勢の拡大が進められ(37年5月、会員資格を発足以来の「旧兵役に服したる者」から「連盟の目的趣旨に賛同する者」に改めた)、40年代には45万以上の会員数を誇る団体となったのは、理解できるところです。

しかしながら、主体をなす旧軍関係者が老齢期に差しかかった昭和60年代頃になって、急速に会員数が減少し会勢の衰えを見せたのもまた当然のことでありました。この節目の時期に国民運動団体としての体制に切り換えが出来なかったことにより、一般国民の支持・信頼を得る機会を逸し、また「歴戦者」として旧軍関係者の後継者たりうる自衛隊OBの取り込みについても関心と努力が十分とは言えず成果を上げ得ないまま会員数の漸減等「じり貧状態」に陥ったのです。

平成になって再建を図る試みがなされましたが、「too late(手遅れ)」であり国民運動団体としての確固たる地位・体制を築くことが出来なかったと言えましょう。

加えて平成24年、法人法改正に基づき旧来の「社団法人」から「一般社団法人 日本郷友連盟」に切り替えた際に、連盟本部のみを一般社団法人とし、旧来の各県支部(県郷友会)は切り離され「任意団体」とされました。而今各県郷友会は、「その他の友好団体」と同様の業務上連携を維持する団体と位置付けされてきました(東京郷友連盟は平成28年に一般社団法人の認可を得ています)。

戦後80年を迎える今日、、我が国にはなお反日的言辞や活動を専業とする学者、マスコミ、市民グループ勢力等がある

しかしながら郷友連盟が自らに課した更なる役割、それは、他国の理不尽な非難と干渉を排し自虐的言論風潮を圧倒する

因みに、本年5月3日に施行から78年を迎える憲法改正については、平成29年に安倍元総理が苦渋の決断をされ憲法第九条二項に自衛隊の根拠規定を明記するという主張を打ち上げ、与野党の力関係からして、早晩手の届きそうな気配もあったのですが、昨年の通常国会でもなお具体的な議論に入れず、ほとんど進展が見られませんでした。

さらには、「野党も乗れる条文から改正する」との発言もあるとのことで、緊急事態条項の創設が改憲項目の本命と目される状況にさえなってきていました。結局10月には石破新内閣が発足し、改正についての今後の推移は全く見通せない状況になってしまったと言えましょう。

そもそも、自衛隊は軍隊にあらずとする戦後の日本と日本人がつき続けてきた虚言に真っ向から取り組むのが憲法改正の狙いであり、違憲論を解消するため(取り敢えず手の届く第一段階として)「九条二項には手を付けず自衛隊を明記する」だけでは不十分です。また自衛隊を真の軍隊にするためには下位法(防衛省設置法、自衛隊法等安全保障関連法令)の見直しも必要になります。ましてや、憲法第五章(内閣)の七二条(内閣総理大臣の権限)または七三条(内閣の職権)に自衛隊を明記する案も検討されている由で、それは現在の自衛隊が国家行政組織法上の行政組織の一つとの従来の政府解釈を固定化し、軍事組織となる道を閉ざすものであり憲法改正の意味がありません。

既述の「自衛隊明記等憲法改正」の他にも、「安定的な皇位継承」「英霊の慰霊顕彰」等など早急に解決すべき課題が残さ

我が東京郷友連盟としましては「郷友連盟が自ら課した更なる役割を追求する活動」を果して行かなければならないと考えます。それがため、我々は昭和天皇が大東亜戦争の終結詔書で示された「任重クシテ道遠キヲ念ヒ」に思いを致しつつ、「国防思想の普及、英霊の顕彰及び殉職自衛隊員の慰霊、歴史伝統の継承」という三本柱の理念に基づく活動が、引き続き何れも我が国の進展に寄与し得るとの認識を堅持して、今後とも会員一人一人が、地に足をつけた愚直な実践活動を継続・強化して参らねばなりません。この際、日本郷友連盟の解散後も活動を継続される、千葉県はじめ近隣の県郷友会等と可能な限り連携を図りつつ活動をして参りたいと思います。

ここに会員各位の益々の覚悟と精進を期待するとともに、関係各位の皆様の今後とも変わらぬ御指導・御鞭撻・御支援をお願い申し上げる次第です。

「機関誌『わたし達の防衛講座 令和7年』巻頭言」

令和6年度通常総会 会長挨拶

本日ここに令和6年度通常総会を開催出来ますことは、誠に慶賀に耐えないところであり、役員はじめ会員皆々様のご尽力に心からの敬意と感謝の念を表します。

昨年度(令和5年度)も我が東京郷友連盟は、「国防思想の普及、英霊の顕彰及び殉職自衛隊員の慰霊、歴史伝統の継承」という3本柱の理念に基づく実践活動を地道に推進し、概ね所望の成果を収めることが出来ました。

これから、令和5年度の事業報告及び令和6年度の事業計画等について審議・報告をしていただきますが、特に着目して頂きたいと思う事項があります。

その一つは、連盟の会勢(会員の増加と財務の安定)についてです。

会員については、ここ数年「活動会員200名を目標として増加を図る」として努力を続けて参りましたが、目標の達成はおろか漸減の状況にあります。種々の原因・理由はありますが、万難を排して会員皆さんの熱意と創意によって目標達成を図りたい。

財務については、作年度から穴見保雄財団の助成を得て、歴史防衛講座及び機関誌の充実を図ることが出来ました。本年度も引き続き助成を得て安定的な財務運営を維持したい。

その二は、防衛現地研修、歴史防衛講座、歴史伝統継承事業について引き続き積極的に実施して参りたい。この際、「自分の国は自分で守る」が標榜される中で日本人として何を守り、何を次世代に繋げたいのか、どのような国であれば命を捧げることが出来るのか、日本人の精神性や国家としての生き方・生きざまを明らかにするため、特に歴史伝統継承事業についてその内容の充実発展を期したい。

第三に、日本郷友連盟は先般(5月15日)の総会で「その役割が終焉を迎えつつあるとの認識の下、令和6年度で事業を終了し解散する」と決議しました。

これに関連して我が東京郷友連盟の活動に影響を及ぼすと予想される諸問題(特に事務所の安定的な確保および会費の有効運用等について)に、柔軟に対応できる準備を進めて参りたい。

何れにしましても、我が東京郷友連盟の「国防思想の普及、英霊の顕彰及び殉

私の好きな言葉の一つである「一燈を提げて暗夜を行く、暗夜を憂うるなか

令和6年6月4日

<付言>連盟を取り巻く国内情勢の動向について(私の認識)

1防衛力の強化について

本年4月初め、読売新聞が「安全保障に関する全国世論調査(2~3月実施)」の結果を発表し、国民は「脅威を認識し(84%)、防衛力の強化(71%)と同盟国や友好国との連携を求めている」ことが鮮明なったとしている。

それは、令和4年12月に改訂された「安保3文書(国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画)」により、防衛費を大幅に増額(令和5年度から5ヶ年間で43兆円)して防衛力を抜本的に強化する政策を決定したことの反映と言えましょう。

安保3文書にいう防衛力の抜本的強化とは「自分の国はまず自分で守る」「真に戦える自衛隊にする」というものであって、「専守防衛や非核三原則の見直しの検討等」の課題は残すものの国家として正常な状態へ近づく一歩として評価されました。

しかしながら、「防衛力強化のため重点的に取り組むべきこと」を尋ねた質問に対する回答を見ると、抑止に寄与する「同盟国や友好国との連携」や「新たな能力の導入」となるミサイル防衛システムの強化、無人機(ドローン)の導入、人工衛星やAI(人工知能)の活用等が軒並み上位を占め、ロシアのウクライナ侵略で浮き彫りになった「継戦能力の重要性」等、自衛隊が持っている能力を十分に発揮させるために必要となる事項(自衛官の確保や福利厚生の充実、自衛隊の駐屯地・基地の集約や強靭性、弾薬の生産能力向上や弾薬庫の増設、空港や港湾の整備強化、自衛隊の部隊・物資の輸送能力の向上、長射程ミサイルの開発、次期戦闘機の開発等など)についての国民の関心は低いものです。

その関心の低さから、国を守るために自ら戦う意気込みはほとんど感じられません。ウクライナ等での実相を理解していないためか切迫感はなく、取り急ぎ自衛隊を強化し、その自衛隊を中核として国を挙げて何を守らなければならないかについて認識は感じられません。

政策への意識の隔たりや関心・認識の低さは、政府による国民の啓蒙(分かりやすく具体的な説明による理解・支持の獲得)が不十分であると言わざるを得ません。それは延いては「同床異夢」を生じ、「庇を貸して母屋を足られる」事態さえ起こりかねなく、自国の防衛の現状と将来展望について国民の同意と支持を得られなくなることを憂うるものです。

2憲法改正について

国会の憲法審査会での審議では「緊急事態条項創設」については進展が見られ、条文作成作業を進める具体策の検討に着手すると言われています(緊急事態条項創設に絞って進めるとの論すらあるという)。

他方、「自衛隊明記」については「最大限の努力を払う」としつつも、真面目な論議が続けられておらず低迷を続けている。安倍政権以来、自衛官に名誉を与え、国民一人一人が国防の当事者意識を持つことになるとして、「九条二項に自衛隊の根拠規定を明記する」を柱とする論議が進められてきました。

因みに、世論調査(令和4年)では、憲法で改正する方が良いものの1位は「自衛のための軍隊保持」が45%、「緊急事態への対応」が38%で2位であったのが、いつの間にか優先順位が逆転してしまっています。

これは、国会発議の突破口を見出せず苦慮する勢力が、日本医師会等を中核とした「ニューレジリエンスフォーラム」等を立ち上げ、強力に活動を推進してきたからだと言われています(災害の多発する我が国では、国の防衛事態も緊急事態の範疇でカバーし得るとの見解は、噴飯ものと言わざるを得ません)。

岸田総理は本年9月末の自民党総裁任期までの憲法改正を目指すと明言しているが、国会での発議から国民投票までの期間(60~180日)を考えれば日程的にはかなり厳しいと言わざるを得ません。「やるやる詐欺」と揶揄までされてきた自民党がようやく本気になってきたともいわれ、「現憲法が僅か1週間で起草されたことを考えれば悲観することはない」との発言もある由です。

明けましておめでとうございます。

年頭にあたり、謹んで上皇陛下と上皇后陛下のご健勝と、天皇皇后両陛下と皇室の弥栄を、切にお祈り申し上げますとともに、我が東京郷友連盟の会員諸兄姉および本誌の読者各位、並びに平素ご支援ご協力をいただいている皆様方にとって、本年が明るい幸せ多い年となることを祈念いたします。

一昨年12月に決めた新たな国家安全保障戦略など三文書を踏まえ、当面五ヶ年間にわたる防衛力の抜本的強化が逐次具体化されつつあるのは喜びに耐えないところです。しかしながら将来を見据えた本格的な国防についての構想への取り組みは、依然として不透明・不確実な点が多く不安を禁じ得ません。

戦後80年を経ても、いまだに東京裁判史観(自虐史観)の払拭、戦後レジームからの脱却ができず、真面目な憲法改正もできない日本人にとっては荷の重い仕事なのでしょうか。

他方、昨今見聞される日本人(年齢、性別を問わない)の信念の無い惨めな立ち居振る舞いを、先の大戦の後遺症に起因するものと観てしまうことには些か疑問を禁じ得ません。

戦後の世の過ぎ越しの為せる業のみならず、もっと根源的な歴史・伝統を踏まえた日本人としての自信や誇り・価値観の忘却にその多くが起因しているように感じてなりません。まさに、現代日本にあって我々日本人が、日本とは日本人とは何かということに思いを致し、その上で明治維新、大東亜戦争の敗戦でどのように変遷したのか、総括しなければならない時を迎えていると言えましょう。

日本のマスコミのインタビューで米国人(大学教授)は次のように発言しています。日本人は、何かというと「アメリカに比べて日本は・・・・」と自国が如何に遅れているか言おうとする。私はそういう日本人に言いたい「何を言っているのですか、日本はまだマシですよ」と。確かにアメリカの方が日本より優れている点はたくさんある。経済力とか軍事力、国際的な影響力もアメリカの方が上だ。しかしそれでも社会に安定があるという意味で日本はアメリカより優れている。アメリカの社会秩序は今危機に瀕している。家族が崩壊している地域が多く様々な犯罪も増えている。社会からモラル・道徳が失われている。

明治27(1894)年、内村鑑三は、「西郷隆盛、上杉鷹山、二宮尊徳、中江藤樹、日蓮上人」の五人を取り上げ「代表的日本人」と題する書を著した。それはキリスト教国の人々から「異教徒」と呼ばれる日本人の中に、キリスト教徒よりもむしろ優れている人物のいたことを紹介し、日本の精神・国情・風土等を世界に説いたものであり、日本の歴史伝統に対する評価はキリスト教の「接ぎ木」をされる単なる「台木」よりももっと高いものであると、近代の西洋文明とそれを安易に受容した近代の日本文明への批判でもありました。

そのなかで上杉鷹山の「封建制」及び中江藤樹の「昔の日本の教育」について、次のように記述しています。

・「封建制」

人類は二種類の圧制政治、すなわち専制的なものと投票箱によるものに苦しんできた。もっと良い形態(制度)が、いつどんな方法でもたらされるか待望されているが「徳」に代わる制度はない。代議政体は進んだ政府機構というが、一人の聖人・英雄に代わることが出来ない。

封建制にも欠陥はあっため立憲制に代わった。しかし、ネズミを追い出そうとして、火が納屋を焼き払ってしまった如くに、封建制とともにそれと結びついていた「忠義や武士道また勇気とか人情」というものが沢山なくなってしまった。

本当の「忠義」というものは、君主と家臣が互いに直接顔を合わせることで成り立つものであり、封建制の長所は、君主と家臣すなわち治める者と治められる者との間に、仕えるべき我が君主がいて慈しむべき我が家臣があるという人格的な性格を帯びている点にある。その本質は家族制度の国家への適用であり、如何なる法律も制度も「愛の律治」には及ばないように、もし封建制が完璧な形で現れたなら、理想的な政治形態といえる。

・「昔の日本の教育」

私どもは「十戒」のうち、少なくとも「八戒」は、母の膝にいる間に父母から学んでいる。力は正義でないこと、天地は利己主義の上に成り立っていないこと、泥棒はどんなものでもよろしくないこと、生命や財産は結局のところ自分にとり最終目的にはならないこと、その他多くのことを知った。

私どもは、学校を知的修練の売り場とは決して考えなかった。修練を積めば生活費が稼げるようになるとの目的で学校へ行かされたのではなく真の人間になるためだった。おもに教えられたのは「道徳」それも「実践道徳」であった。

教師は教授と呼ばれることはなかった。先に生まれたことを意味する「センセイ」と呼んだ。この世に生まれた時点で先であるのみならず、真理を先に了解した点で先に生きたことになるからである。

古いものが必ずしもすべて悪いものではなく、新しいものが必ずしもすべて良いものでも完全なものでもない。新しいものにはまだ改良される余地があり、古いものにはまた再活用される要素があるのだ。

これ等の記述から今日的にその主張を要約すれば、日本人の心の根底には利他心や思いやりという「仁徳」があり、自らの胎の中に内在化され、それが確固たる行動の信念となり、利他的に行動することにつながっている(私事から離れ正しさを求める精神であり、結果ではなく動機が大事)といえましょう。

この「仁徳」という日本人が古来から自然に持っている「良心」が、日本を日本たらしめるものであり、日本人自身が日本の素晴らしさ(日本文化の柔軟性・多様性・寛容性、日本人の謙虚さ・礼儀正しさ・清潔・治安の良さ等)を自覚し自己評価し、それを磨いていくことが大切であることに気付いていない。今こそ、「日本の価値観」を見直し、日本人自身が自国の素晴らしさを世界に示すことで、リーダー的存在を目指すべきではないでしょうか。

我が連盟は、定款三条で「目的」として「国防思想の普及」「英霊の慰霊及び殉職自衛隊員の慰霊」「歴史・伝統の継承」に関連する各種実践活動を通じて、わが国の進展に寄与するとし、「歴史・伝統の継承」のために、歴史講座や皇室関連奉祝行事の実施、憲法改正・北方領土返還運動その他の国民運動への参加等を行うとしています。

また、連盟目的達成のための実践信条としてその三項目に、「皇室を尊び日本の歴史と伝統を大切にし、これを次代に伝えよう」と謳っています。これは、日本郷友連盟が結成初期に「郷友連盟の理念は、わが国の歴史と伝統を継承発展させ、愛国心を高揚し、もって郷土の繁栄と日本の興隆を図るとともに世界平和に寄与するにある」と定め、この理念を日常の生活や連盟活動の場で具現するための合言葉として「理念の実践信条」を定めたのに由来したものです。

予てより連盟としては、毎年「歴史講座」「天皇誕生日奉祝行事」を実施してきましたが、「歴史・伝統継承のための事業」は、どちらかというと他の事業に連携する付随的なものにとどまっていました。しかしながら、先般のコロナ禍下で、自衛隊の部隊はじめ研修・見学先の選定が不如意となり、他の事業の目的達成を補う意味もあって個別に事業を計画実施した経緯もあります。今後は三大目的の一つとして更なる拡充を図って参りたいと考えますので、皆様方のご理解ご鞭撻が戴ければ幸甚に存じます。

本年も東京郷友連盟は歩み続けます。どうか絶大なご支援ご協力を賜わりますよう切にお願い申し上げます。

「機関誌『わたし達の防衛講座 令和6年』巻頭言」

令和5年度通常総会 会長挨拶

今日ここに令和5年度通常総会を開催できますことは、真に慶賀に耐えないところであり、役員はじめ会員皆々様の御尽力に心から敬意と感謝を表します。3年4月を経てコロナ対応はようやく平時体制に移行しましたが、今後とも油断なく必要な対応をとりつつ、会員一同元気に郷友活動を続けて参りたいと念ずる次第です。

昨年12月、国家安全保障戦略等安保三文書が新たに策定されました。中身は「真に戦える自衛隊にする」、「自分の国はまず自分で守る」というもので、専守防衛や非核三原則の見直しの検討等の課題を抱えてはいますが、国として正常な状態へ一歩近づくものと評価し得ます。しかしながら、安保三文書による防衛力の抜本的強化によって「自衛隊の根本は変わるのか、我が国を守ることが出来るのか」が問われます。

そのためには日本の根本が変わらなければならないのであり、今こそ本気で取り組まなければならない問題であり、その推進に当たっては、国民や自衛官の精神性を重視する必要があると考えます。

この際、「自由・民主主義・基本的人権の尊重・法の支配といった普遍的な価値観や国際法に基づく国際秩序を維持・擁護する」という欧米の価値観に対し、日本は数千年の歴史を紡いできた独自の文明国であり、欧米とは明らかに違った伝統文化や社会秩序を有していることを認知すれば、欧米が唱える「普遍的な価値観」に手放しで賛同し、「世界の多数の一員」として名を連ねるだけでは日本の主体性の無さを表すものだと言わざるを得ません。

日本として何を守り、どのような国際秩序を創りたいのか、何を次世代に繋げたいのか、どのような国であれば命を捧げることが出来るのか、「日本の国家としての在り方」を考える必要があります。

安全保障の問題は究極的には死生観の問題であり、何のためにその国の軍隊に命を懸けて戦うか、その国民は何を守りたいのか。

守るべきは領土・主権・国民は勿論ですが、豊かな歴史伝統文化の継承、すなわち日本人の精神性やいわゆる国体(国家としての生き方・生きざま)が明らかにされなければならないのです。

そして、生命をかけて国の防衛に任ずる自衛官が社会で適切に評価されるような取り組み(憲法改正を含む法的整備を完遂して、自衛官に敬意を払う社会的風土の醸成)を一層進めるとともに処遇面での改善が急務です。

この精神性重視にどこまで具体的に踏み込めるかが今後の鍵となりましょう。

特に自衛官が任務に専念できるように、殉職した際にご遺族が何不自由なく暮らしていけるよう国家として支援していく恩給制度の確立について、真剣に取り組んでいかなければならないと考えます。

このような状況にあって、我が郷友連盟の「国防思想の普及、英霊

私の好きな言葉の一つである「一燈を提げて暗夜を行く、暗夜を憂

令和5年6月2日

「安倍元総理のご逝去と東京郷友連盟

(その遺志を継ぐための役割)」

明けましておめでとうございます。

年頭にあたり、謹んで上皇陛下と上皇后陛下のご健勝と、天皇皇后両陛下と皇室の弥栄を、切にお祈り申し上げますとともに、わが東京郷友連盟の会員諸兄姉および本誌の読者各位、並びに平素ご支援ご協力をいただいている皆様方にとって、本年が明るい幸せ多い年となることを祈念いたします。

昨年7月8日、安倍元総理が凶弾に倒れ逝去されました。強いショックを受けるとともに大いなる失望感・喪失感を感じたのが忘れられません。憲政史上最も長く2度にわたり8年余りの間、総理大臣の職責を務め数々の成果を収めたことは衆目の一致するところですが、未だ完全成就の域には達していない分野も多く、今後再々登板の機会があろうがなかろうが更に一歩二歩の前進・深化に大きな影響力の行使を期待されていたからです。

安倍元総理の生命と交換したわけではないでしょうが、2日後の参院選挙では与党(自民党)が大勝して、選挙の試練を受けることのない「黄金の三年」を手にしました。

安倍さん(以下、親しみを込めて呼称させて頂きます)亡き与党(自民党)が安倍さんの意思を継ぎ、この「黄金の三年」を活かして残された課題をこなし得るか否か、誰しもが心配にならざるを得ない状況にあります。

我が東京郷友連盟は、国防思想の普及、英霊の顕彰および殉職自衛隊員の慰霊、歴史伝統の継承により、誇りある日本の再生を目指すことを理念として、70年にわたり絶え間ない活動を続けてきました。

具体的な活動としては、歴史・防衛講座及び防衛現地研修の計画実施、靖国神社等英霊の慰霊顕彰行事等への参画、皇室はじめ歴史伝統行事への参加あるいは関係施設・機関の研修等があり、実践に当たっては主として会員の意識・能力の向上を図ることを狙いとして事業を推進し、その上で一人一人の会員の地道な活動や堅実かつ献身的な信頼される行動により、広く国民に確実な影響・感作を及ぼし成果の拡大を期すこととしてきました。

安倍さんの果たした功績のそれぞれに、東京郷友連盟の活動が預かって力あったとは言い難いところですが、些かでもその成果に寄与したものであったと自認することを喜びとして(余人の評価が得られるか否かは別にして)、日々の郷友活動を続けてきたことは紛れもない事実です。

就中、小生などは東日本大震災のあった平成23年の6月に会長に就任、民主党政権時代を経て翌24年12月から令和2年9月までの第2次安倍政権の終始を通じて、東京郷友連盟を率いて活動することが出来たのは真に幸運でありうれしい日々でありました。

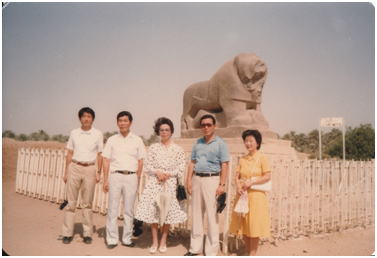

実は私には忘れがたい安倍さんとの出会いの思い出があります。それはイラン・イラク戦争最中の昭和58(1983)年8月、父安倍晋太郎外相のイラク訪問時のことです。当時バグダッドの大使館で防衛駐在官であった私は、朝一番に戦況について外相に報告、大汗(冷や汗)をかきながらも無事終了したものの、続く朝食中にもご質問がありとても食事が喉を通るものではありませんでした。

また別途、外相夫人(安倍さんの母、岸信介元総理のご息女)と秘書官および同行国会議員2人のバビロン(バグダッド近郊に所在するメソポタミア文明の遺跡)の視察案内を仰せつかり、大使夫人ともども半日程お付き合いをしたことがあります。その際、外相夫人が息子の安倍さんを「晋ちゃん!」と再三呼んでいたので、この秘書官が息子さんなのだと気が付きました。今でもあの時の「晋ちゃん!」の声と安倍さんの若々しい顔を思い出します。

|

安倍さんを失い、その復活はもとより、現(将来)政権への指導・感化も期待できなくなった今、遺された数々の課題を冷静に受け止め、その実現のため引き続き微力ながらも世の中に働き掛ける活動を続ける事こそが、我々に託された使命であると考えたいものです。

遺された課題には各種分野で様々なものが指摘されましょうが、わが国の将来の帰趨を左右する最も重大なものとしては、①防衛力の抜本的強化と②憲法改正に絞られます。

① 防衛力の抜本的強化について

・近年の米中対立に見られる中国脅威の顕在化、北朝鮮の核ミサイル脅威の増大に対する米国の対応に鑑み、我が国として防衛力を抜本的に強化する意向を表明。加えて、昨年2月24日以来のロシアによるウクライナ侵攻が、中国の台湾侵攻を誘発しかねない懸念「台湾有事は日本有事即ち日米同盟の有事」もあり、現在の国際社会の秩序の維持こそが日本の国益であることを再確認した上で、我が国の安全保障政策を整備する必要性が高まった。

・有事への対処能力を高めることが最大の抑止力となる。そのため日米同盟を強化するとともに、自衛隊の装備と能力を着実に向上させていかなければならない。具体的には武力攻撃への反撃能力を整えるとともに、必要な装備品や弾薬など継戦能力の保持や自衛官の処遇改善など人的基盤の強化、その裏付けとする財源の確保(社会保障費等既存予算の付け替え、国債発行、増税の検討)が必要です。

・政府は「5年以内の防衛力の抜本的強化」に向け、昨年6月に経済財政運営の指針(いわゆる骨太の方針)を閣議決定し、その本文に「防衛費を5年以内にGDP比2%以上

・本稿が掲載されている機関誌「わたし達の防衛講座」を手にされた会員及び読者の皆さんには、既に然るべき結果がもたらされていることかと思われます。

② 憲法改正について

・安倍さんの遣り残した課題に憲法改正、就中9条の改正が挙げられるのは誰しも認める事であります。平成29年に自民党総裁として改憲4項目の条文案を作成した安倍さんが凶弾に倒れた2日後の参議院選挙で与党(自民党)は圧勝し、憲法改正に前向きな議席が改憲の国会発議に必要な3分の2を超えました。この上は一日も早く改憲案を発議し、国民投票で永年の懸案たる憲法改正を成就したいと考えるのは当然のこと。然るに「大いに盛り上げてしっかり(国会で)議論していただきたい・・・」の発言には、我が耳を疑いたい思いがします。

次の参議院選挙が行われる(令和7年)までの「黄金の3年間」が無為に浪費され乾坤一擲のチャンスを逃すことを恐れるものです。

・安倍さんの主張した「戦後レジームからの脱却」を考える時、9条1項及び2項を残したまま自衛隊の存在を明記する加憲案には正直、不満が残ります。確かに自衛隊が合憲か違憲かという議論から卒業する意義はありますが、自衛隊は戦力ではなく自衛のための必要最小限の実力であるので憲法に違反しないとの合憲解釈はすでに破綻しているとの見方もあります。しかしながら憲法9条の改正を実現するためにぎりぎりの限界まで改正の目標を下げて、まず第一歩としての改正であり、自衛隊を国軍に一新するための本格的改正は、後日を期すものと理解して、速やかな成就を待望するものです。

・何せロシアの侵攻開始直後から、我が国では「ゼレンスキー大統領は、さっさと降伏すべきだ。まず国民の命を守ることが大切だ」という意見を訴える有識者がいました。

また、数年前の国際的なアンケートでは「もし戦争が起きたら国のために戦うか」の問いに「YES」と答えた者が僅かに13%、79ケ国中ダントツ最下位でした。過日、丸の内にある領土主権展示館で聞いた話では、領土問題について見学説明を受けた後に、「そんなに欲しいというなら(相手国に)あげたら」と言った小学生がいた由であり愕然たる思いがします。

・いずれにせよ、わが国の防衛は断固として戦う意思と強い防衛力に裏付けられた抑止を原点と考えるべきであり、そのために「自分の国は自分で守る」という国民意識の涵養が急務であり啓蒙活動の強化が望まれます。

我々は、微力ながらも「安倍さんの遺志を継ぐための役割」を担いたいと願い、東京郷友連盟の実践活動の中で可能な限り追及努力したいと思います。それは永年に亘り追求してきた郷友理念である「誇りある日本の再生」を目指す努力に一致するものであり、またこの時期・状況下での活動こそが絶好の機会となると考えるからです。

本年も東京郷友連盟は歩み続けます。どうか絶大なご支援ご協力を賜りますよう切にお願い申し上げます。

「機関誌『わたし達の防衛講座 令和5年』巻頭言」